□文/钟东林

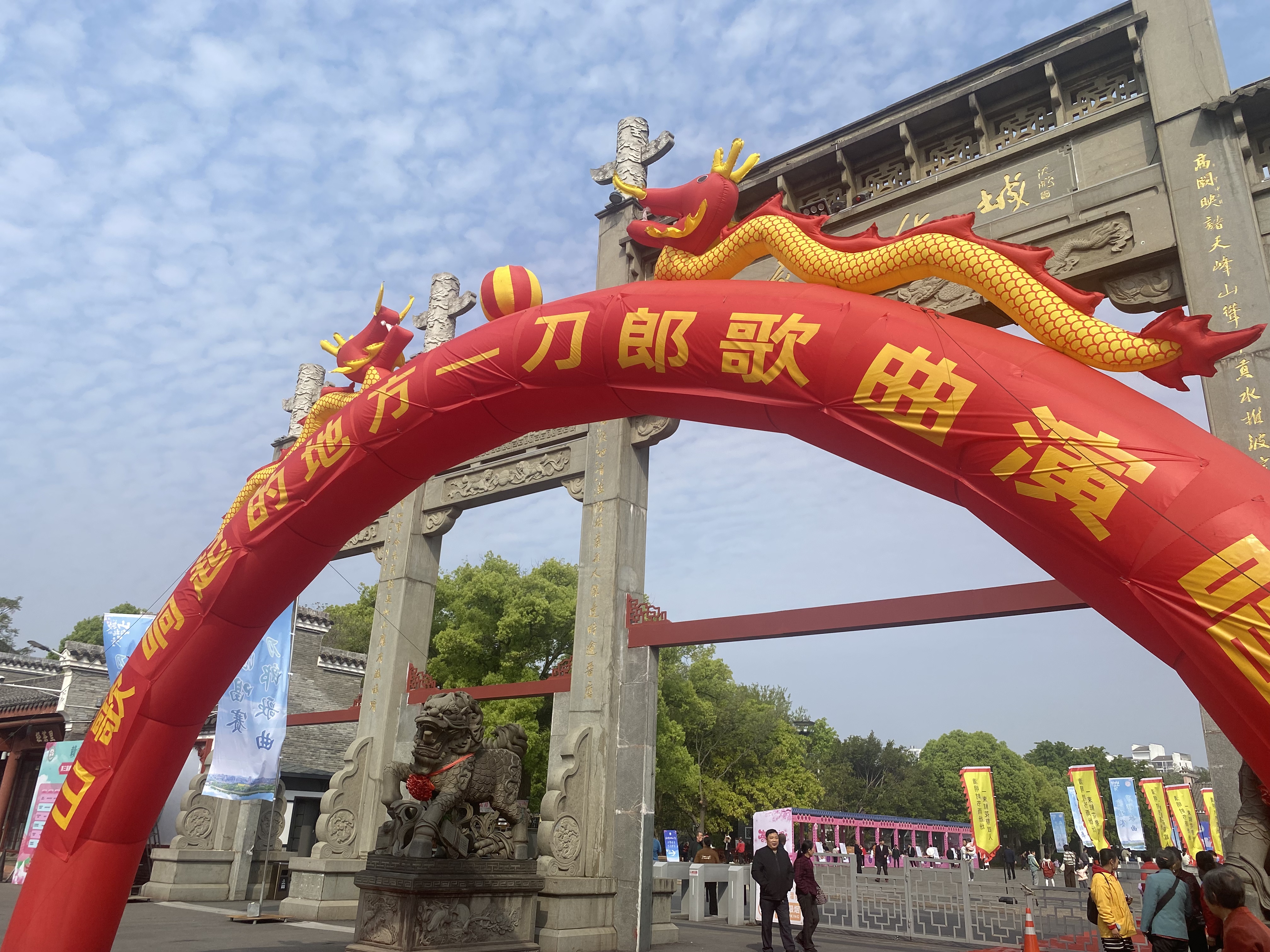

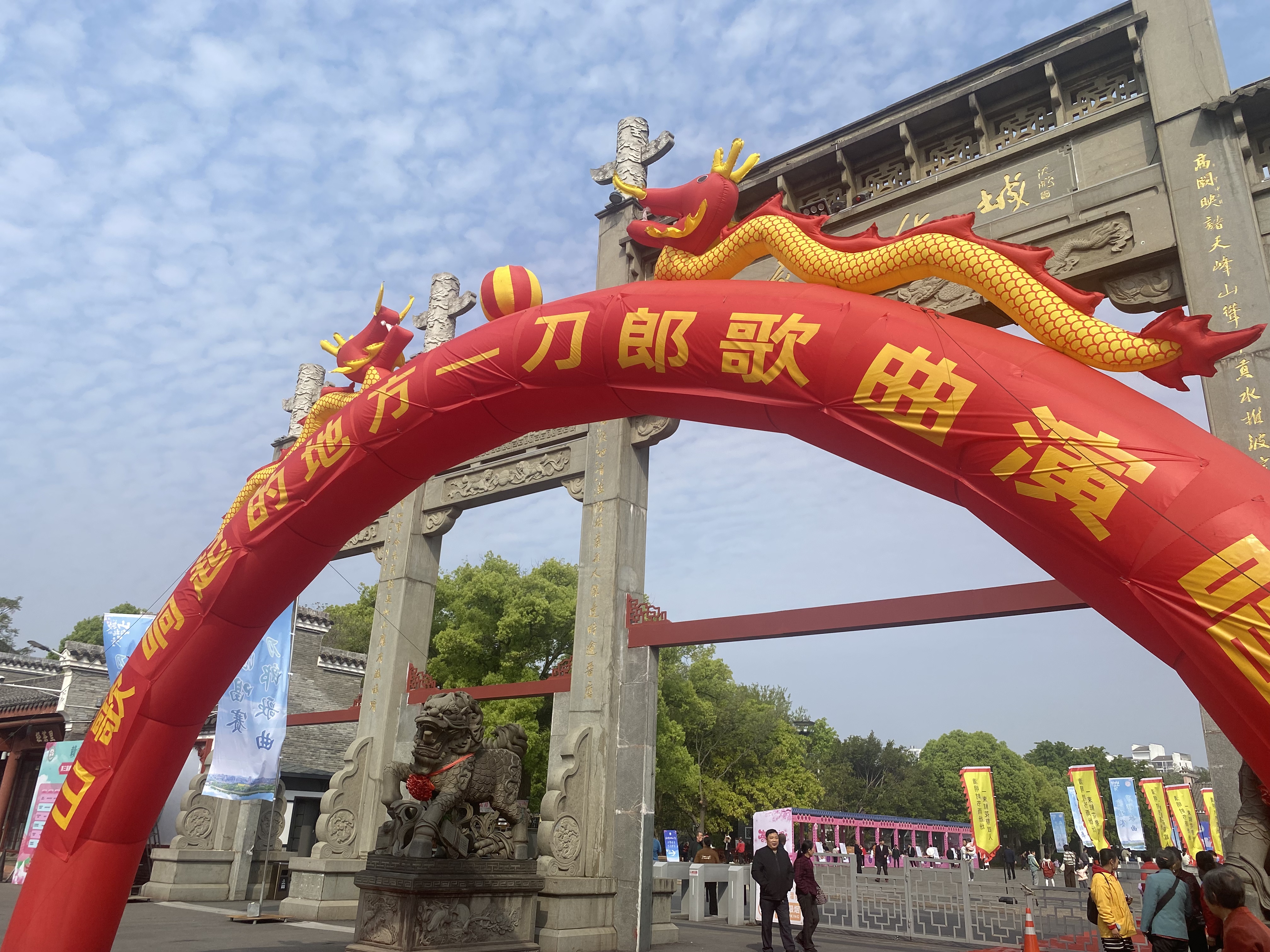

四月芳菲,刀歌醉人。这是一个充满魔力的季节。来自全国十多个省市的 148 名选手历经五场初赛、二场复赛,一场巅峰决赛的“山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”4月6日在客家文化城完美落下帷幕。“一石击起千重浪”,赣县区巧借它山之石,在赣水源头激起刀郎音乐之河拍岸惊涛,吸引了众多刀迷共赴“春天之约”。

曲终人散,赛事虽告一段落,我一直在思考一个问题;为什么赣县区会成为全国首开先河举办“山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”的地方,而且能与刀郎的家乡四川资中同频共振、互为呼应,迅速波及全国,赣县区融媒直播吸引1360万人次在线观看,中央主流媒体持续关注报道,网红才宝相关作品阅读量近千万。其间当然是多种因素叠加、多方力量汇聚共同扩推进的“多因一果”。诸如赣县区文旅部门善于捕捉“刀郎热”契机借势发力,赣县区委、政府开明开放全力支持,资中文旅局闻风即应热情助力。

然而仔细考量,却还有一个隐性的、深层次的、自始至终持续发力的文化基因的神奇作用,那就是“客家文化”。

虽然刀郎本人并未公开强调其客家身份,他在新疆长大,深受当地音乐文化的影响,但客家文化的血脉始终在他心中流淌。这种血脉的流淌,深刻地融入了他的音乐创作之中。通过对其音乐文本与艺术表达的深层解读,客家文化的印记在他的作品中清晰可辨,我们确实可以发现与客家文化相契合的精神脉络。

将刀郎音乐置于客家文化研究的理论视域中,并非要构建牵强的文化关联,而是通过比较的方法,为理解当代中国多元文化生态提供了独特的观测窗口。这种跨族群的文化互鉴,或许正是破解"传统的发明"与"现代性焦虑"困境的重要路径。

一、刀郎身上客家情结的渊源

提及刀郎与客家,或许会让人感到意外。刀郎,这位来自中国新疆的歌手,祖籍并非新疆,而是拥有着深厚客家文化底蕴的广东梅州五华,其家族先祖在“湖广填四川”的历史中迁居西南。

刀郎,本名罗林,祖籍广东嘉应州长乐县(今梅州市五华县) 。属罗氏洪德系大三房,是长乐县华城湖田始祖罗氏承祖公二十五代后裔孙。在乾隆年间 “湖广填四川” 时,其开基祖十五世罗日辉,“经四川资中走马张家场立业”。

刀郎于1971年出生在四川省内江市资中县罗泉镇的一个文工团家庭。资中是四川重要的客家人聚居地,当地至今保存着浓郁的客家文化氛围和传统习俗,街头巷尾能听到客家方言,节庆时有客家山歌传唱。刀郎从小在这样的环境中成长,客家文化的种子早早在他心中种下。

刀郎的家族根系与成长环境确实构成了其文化基因的双螺旋结构。这种跨地域的客家文化浸润,形成了独特的创作潜意识。其作品与客家文化虽无直接渊源,但二者在文化基因的传承方式、民间叙事的现代转化及边缘文化的主体性表达等方面存在深层呼应。这种双源文化母体的滋养,使刀郎的创作既葆有梅州客家的古中原雅乐遗韵,又兼具资中客家的移民文化锐气。

二、刀郎作品中的客家元素

在刀郎的作品中,客家元素并非显而易见,但却无处不在。这些元素不仅丰富了刀郎音乐的内涵,更让他的作品具有了独特的韵味和深度。这种文化基因的隐性传承,恰似客家围屋天井中透下的月光,既照亮传统又映现当下。刀郎的音乐实践提示我们:在全球化语境中,地域文化的传承不应是博物馆式的标本陈列,而应是通过创造性转化实现的文化基因重组。这种艺术自觉,或许正是当代音乐人回应文化根脉的最佳方式。

迁徙叙事与离散美学的精神共振;客家文化本质上是流动的文化共同体,其"五次大迁徙"历史形塑了族群记忆中的漂泊感与根系重建意识。其作品中反复出现的"在路上"意象群,实为客家千年迁徙史的微型史诗。

刀郎歌曲中出现的"西出阳关""大漠孤烟"意象,看似是西北地理空间的描摹,实则暗含了现代人精神漂泊的隐喻。《喀什噶尔胡杨》中"生而千年不死,死而千年不倒"的胡杨意象,与客家民系“泰山压顶不弯腰、咬定青山不放松”,执着坚韧、不屈不挠"硬颈"文化韧性形成异质同构。这种对离散生存状态的审美化表达,在当代语境下转化为对文化身份流动性的深刻诠释。

客家文化素以“崇文重教”著称,强调“耕读传家”的传统。刀郎的歌词创作大量援引古典文学经典,如《聊斋志异》《诗经》《楚辞》等,体现了对传统文化的深度挖掘。例如《花妖》化用乐府诗的对仗结构,以杭州古称隐喻时空错位,呼应《孔雀东南飞》的深情;《虞美人·故乡》开篇引用屈原《九章·哀郢》,结尾化用《远游》,将古典诗词的意境融入现代叙事。

刀郎的歌曲中充满了对家乡、亲人、爱情的深情描绘,这与客家文化中的情怀有着千丝万缕的联系。客家文化强调亲情的重要性,重视家族的传承和团结。刀郎的歌曲如《2002年的第一场雪》《冲动的惩罚》等,都以深情的歌词表达了对家乡、亲人的思念和眷恋,这种情感与客家文化中的亲情观念高度契合。歌曲《披着羊皮的狼》中,他通过细腻的笔触,描绘了一个人为了追求爱情而勇敢前行的故事,而这份爱情的根源,正是他对故乡和亲人的深深眷恋。

从歌词角度来看,刀郎作品中对故土的眷恋是其客家情怀的直观体现。常常出现对故乡、亲人和传统文化的怀念与赞美。这些情感与客家人的恋乡情结不谋而合。客家人历来重视家族观念和乡土情感,无论身处何方,都始终心系故土,这份情感在刀郎的音乐中得到了淋漓尽致的展现。

刀郎曾在资中县南顺城街的河边居住多年,并表示 “山歌响起的地方” 就是此处。童年时,他常常对着沱江河唱歌,还幻想在家门口开演唱会。2024年开启的 “山歌响起的地方” 巡回演唱会,他多次讲述在资中的成长故事,还演唱全新单曲《虞美人・故乡》献给资中。这种对故乡的深厚情感,与客家人安土重迁、眷恋故土的文化传统相契合。

从文化学角度看,故乡是一个人的根脉所在,对于客家人更是如此,无论迁徙到何处,故乡始终是心中的牵挂,这种情感在刀郎作品中化作对资中故乡的深情回望。

从旋律角度来看,刀郎的作品也融入了客家血脉中的音律图谱:客家山歌是客家人的 “诗经”,早期客家曾有“无山不客,无客不山”的经历,客家山歌堪称“百变山妖”,有着独特的艺术魅力,旋律高亢嘹亮、抒情悠扬,歌词注重比兴手法运用。

时光流转,山歌的旋律从远古的余韵中悠悠传来,回荡在九州大地。刀郎山歌寥哉横空出世,他以独特的音乐风格重新演绎山歌的魅力,奇幻的魅力伴着丰富魔幻的曲调,既有传统山歌的韵味又融入了现代音乐元素,山歌的基因在其中不断传承发展,古老的山歌又被注入了新的活力。

从远古余韵到诗经楚辞的浪漫,从汉乐府到南北朝民歌的质朴,从唐诗宋词元曲到明清民歌的烟火气,到刀郎山歌寥哉的创新拓展,山歌的旋律承载着数千年的喜怒哀乐,离合悲欢。始终与中华民族的血脉紧密相连,生生不息。

刀郎的《山歌寥哉》专辑中,多首歌曲在韵律和歌词上暗含客家山歌元素。比如《罗刹海市》,开篇调式就巧妙融合传统山歌元素,让熟悉客家山歌的人能从中捕捉到那份熟悉的韵味,这体现了刀郎对客家山歌这一传统文化瑰宝的传承与创新。《艾里甫与赛乃姆》的复调式编曲暗合客家对歌的应答结构,电子合成器与传统弹拨乐的交织,恰似客家山歌在当代语境下的艺术重生。《手心里的温柔》中绵延的拖腔处理,与闽粤赣交界地带客家山歌的"尾音三折"技法形成跨时空呼应,展现出对传统声腔美学的现代化诠释。

梅州作为客家山歌国家级非遗传承区,"松口山歌调"特有的羽调式旋法,在刀郎《怀念战友》的引子部分可见基因重组。其叔父罗连升(五华采茶戏传承人)的口传记忆,为《弹词话本》中的叙事性唱腔埋下伏笔。梅州的"山歌·采茶戏"体系与资中的"川江号子"传统,在《未来的底片》中熔铸成"电子迷幻+农耕节奏"的复合声景,暗合客家人"处处无家处处家"的生存智慧。

三、刀郎音乐中的客家情怀表达

刀郎音乐中的客家情怀,不仅体现在具体的歌词和旋律上,更体现在他所表达的情感和精神内涵上。

前面已提到刀郎的作品充满了对故乡的深深眷恋。他通过自己的歌声,将客家人的恋乡情结表达得淋漓尽致。无论是《冲动的惩罚》中对过去错误行为的悔恨与自责,还是《西海情歌》中对逝去爱情的追忆与怀念,都让人感受到了他对故乡和亲人的深情厚谊。这种情感不仅是对过去的回顾和反思,更是对未来的期许和向往。

客家人历经多次迁徙,形成了“根在中原,心怀天下”的文化认同。上面己讲过刀郎祖籍梅州五华,其家族在“湖广填四川”的历史中迁居西南,这种迁徙背景在其作品中时有体现。客家民系千年迁徙史沉淀的漂泊意识,在刀郎作品中转化为独特的空间意象群。

《西海情歌》中"雪山""戈壁"的苍茫图景,与客家民谣《过番歌》里的"七洲洋""槟榔屿"形成异质同构的漂泊母题。《喀什噶尔胡杨》中"站着等你三千年"的植物意象,隐喻边疆戍边的坚守,既呼应了丝路文化的坚韧精神,也暗含客家人在迁徙中对故土的守望。《牧羊人》则以苏武牧羊的典故为灵感,借历史人物的气节映射客家人在逆境中保持文化独立性的精神内核。

刀郎的作品也展现了客家人坚韧不拔的精神品质。客家人历来以勤劳、勇敢、坚韧著称,无论面对怎样的困境,他们都能够勇往直前,坚持不懈,始终保持着对生活的热爱和对未来的希望。这种精神在刀郎的歌曲中得到了很好的体现,如《西海情歌》中描述的凄美爱情故事,虽然充满了悲伤和无奈,但歌曲中仍然透露出对生活的坚持和对爱情的执着。

在歌曲《2002年的第一场雪》中,他通过描述一个普通人在艰难困苦中奋斗的故事,展现了人们面对困境时不屈不挠的精神品质。在他的歌曲《爱是你我》中,更是深情而坚定的唱道:

这世界我来了

任凭风暴旋涡

正是你爱的承诺

让我看到了阳光闪烁

爱拥抱着我

我们感觉到她的抚摸

就算生活给我无尽的苦痛折磨

我还是觉得幸福更多

这种精神品质不仅是对客家人乐观向上、坚韧不拔品质的生动写照,更是对所有坚信未来、踔厉奋发之人的赞美和颂扬。

客家人重视民间文化的鲜活表达,刀郎的音乐亦扎根于民间传统。《山歌寥哉》引用冯梦龙《序山歌》,强调“民间性情之响”;《罗刹海市》以聊斋故事为蓝本,借古讽今,批判社会虚伪现象。这种批判性继承了客家文化中“刚正不阿”的品格,与客家山歌中直抒胸臆的传统一脉相承。

四、结语

综上所述,从客家文化的视角看刀郎歌曲的文化底蕴与内涵,我们发现刀郎与生具来的客家情结,音乐作品蕴含着深厚的客家情怀,承载了客家文化的深层基因:对传统的坚守、迁徙的集体记忆、民间的批判精神,以及对多元文化的包容;这种情怀不仅体现在具体的歌词和旋律上,更体现在他所表达的情感和精神内涵上。

刀郎的音乐创作不仅丰富了中国流行音乐的文化内涵,更为我们提供了一个了解和感受客家文化的窗口。

刀郎音乐创作中的兼收并蓄也与客家文化特质相关。客家人在历史迁徙过程中,形成善于兼收并蓄的开放思维。刀郎生于川蜀,成长于多元文化交织环境,他的作品跨越地域界限,融合西北旷野豪情、西南婉转细腻、江南水乡温柔,以及维吾尔族音乐的热烈奔放、蒙古族曲调的悠扬辽阔等元素。但在融合过程中,客家文化始终是他的音乐底色,就像一棵大树,无论枝叶如何向外伸展,根系始终深植于客家文化的土壤。从文化融合角度,刀郎的音乐是多元文化相互交融的典范。

更为可贵的是,刀郎在创作过程中不断尝试将客家文化元素与现代音乐元素相结合,创新出具有时代特色的音乐作品。这种创新不仅丰富了客家文化的表现形式和内容内涵,也为客家文化的传承与发展注入了新的活力和动力。通过刀郎的音乐作品,我们可以看到客家文化在现代社会中的生命力和影响力得到了极大的提升和扩展。我们期待刀郎能够继续以他独特的音乐风格和深刻的情感表达,为我们带来更多的惊喜和感动。

(本文为2025年4月5日中共赣州市赣县区委宣传部、赣县区文广旅局“刀郎音乐文化沙龙”上的交流发言。)

本期图片 “山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”现场掠影/摄影 日龙(路开文化)

▼

钟东林,赣州市文联原副主席,发表、出版各类文学作品300余万字。著有长篇小说《弧形地带》、纪实文学《白色恐怖下的毛氏亲戚》、长篇专论 《金融文化概论》、报告文学集 《红土地·热土地》等。百集电视系列片《我是客家人》策划人和总撰稿、中央电视台大型原创文艺晚会《原乡情》《橙乡飞歌》总撰稿,中央电视台70集电视系列片《 长征轶事》、110集电视系列片《中国将帅》特约撰稿,30集电视剧《那时花开》《中国钨》、电影《橙乡天使》策划人。

四月芳菲,刀歌醉人。这是一个充满魔力的季节。来自全国十多个省市的 148 名选手历经五场初赛、二场复赛,一场巅峰决赛的“山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”4月6日在客家文化城完美落下帷幕。“一石击起千重浪”,赣县区巧借它山之石,在赣水源头激起刀郎音乐之河拍岸惊涛,吸引了众多刀迷共赴“春天之约”。

曲终人散,赛事虽告一段落,我一直在思考一个问题;为什么赣县区会成为全国首开先河举办“山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”的地方,而且能与刀郎的家乡四川资中同频共振、互为呼应,迅速波及全国,赣县区融媒直播吸引1360万人次在线观看,中央主流媒体持续关注报道,网红才宝相关作品阅读量近千万。其间当然是多种因素叠加、多方力量汇聚共同扩推进的“多因一果”。诸如赣县区文旅部门善于捕捉“刀郎热”契机借势发力,赣县区委、政府开明开放全力支持,资中文旅局闻风即应热情助力。

然而仔细考量,却还有一个隐性的、深层次的、自始至终持续发力的文化基因的神奇作用,那就是“客家文化”。

虽然刀郎本人并未公开强调其客家身份,他在新疆长大,深受当地音乐文化的影响,但客家文化的血脉始终在他心中流淌。这种血脉的流淌,深刻地融入了他的音乐创作之中。通过对其音乐文本与艺术表达的深层解读,客家文化的印记在他的作品中清晰可辨,我们确实可以发现与客家文化相契合的精神脉络。

将刀郎音乐置于客家文化研究的理论视域中,并非要构建牵强的文化关联,而是通过比较的方法,为理解当代中国多元文化生态提供了独特的观测窗口。这种跨族群的文化互鉴,或许正是破解"传统的发明"与"现代性焦虑"困境的重要路径。

一、刀郎身上客家情结的渊源

提及刀郎与客家,或许会让人感到意外。刀郎,这位来自中国新疆的歌手,祖籍并非新疆,而是拥有着深厚客家文化底蕴的广东梅州五华,其家族先祖在“湖广填四川”的历史中迁居西南。

刀郎,本名罗林,祖籍广东嘉应州长乐县(今梅州市五华县) 。属罗氏洪德系大三房,是长乐县华城湖田始祖罗氏承祖公二十五代后裔孙。在乾隆年间 “湖广填四川” 时,其开基祖十五世罗日辉,“经四川资中走马张家场立业”。

刀郎于1971年出生在四川省内江市资中县罗泉镇的一个文工团家庭。资中是四川重要的客家人聚居地,当地至今保存着浓郁的客家文化氛围和传统习俗,街头巷尾能听到客家方言,节庆时有客家山歌传唱。刀郎从小在这样的环境中成长,客家文化的种子早早在他心中种下。

刀郎的家族根系与成长环境确实构成了其文化基因的双螺旋结构。这种跨地域的客家文化浸润,形成了独特的创作潜意识。其作品与客家文化虽无直接渊源,但二者在文化基因的传承方式、民间叙事的现代转化及边缘文化的主体性表达等方面存在深层呼应。这种双源文化母体的滋养,使刀郎的创作既葆有梅州客家的古中原雅乐遗韵,又兼具资中客家的移民文化锐气。

二、刀郎作品中的客家元素

在刀郎的作品中,客家元素并非显而易见,但却无处不在。这些元素不仅丰富了刀郎音乐的内涵,更让他的作品具有了独特的韵味和深度。这种文化基因的隐性传承,恰似客家围屋天井中透下的月光,既照亮传统又映现当下。刀郎的音乐实践提示我们:在全球化语境中,地域文化的传承不应是博物馆式的标本陈列,而应是通过创造性转化实现的文化基因重组。这种艺术自觉,或许正是当代音乐人回应文化根脉的最佳方式。

迁徙叙事与离散美学的精神共振;客家文化本质上是流动的文化共同体,其"五次大迁徙"历史形塑了族群记忆中的漂泊感与根系重建意识。其作品中反复出现的"在路上"意象群,实为客家千年迁徙史的微型史诗。

刀郎歌曲中出现的"西出阳关""大漠孤烟"意象,看似是西北地理空间的描摹,实则暗含了现代人精神漂泊的隐喻。《喀什噶尔胡杨》中"生而千年不死,死而千年不倒"的胡杨意象,与客家民系“泰山压顶不弯腰、咬定青山不放松”,执着坚韧、不屈不挠"硬颈"文化韧性形成异质同构。这种对离散生存状态的审美化表达,在当代语境下转化为对文化身份流动性的深刻诠释。

客家文化素以“崇文重教”著称,强调“耕读传家”的传统。刀郎的歌词创作大量援引古典文学经典,如《聊斋志异》《诗经》《楚辞》等,体现了对传统文化的深度挖掘。例如《花妖》化用乐府诗的对仗结构,以杭州古称隐喻时空错位,呼应《孔雀东南飞》的深情;《虞美人·故乡》开篇引用屈原《九章·哀郢》,结尾化用《远游》,将古典诗词的意境融入现代叙事。

刀郎的歌曲中充满了对家乡、亲人、爱情的深情描绘,这与客家文化中的情怀有着千丝万缕的联系。客家文化强调亲情的重要性,重视家族的传承和团结。刀郎的歌曲如《2002年的第一场雪》《冲动的惩罚》等,都以深情的歌词表达了对家乡、亲人的思念和眷恋,这种情感与客家文化中的亲情观念高度契合。歌曲《披着羊皮的狼》中,他通过细腻的笔触,描绘了一个人为了追求爱情而勇敢前行的故事,而这份爱情的根源,正是他对故乡和亲人的深深眷恋。

从歌词角度来看,刀郎作品中对故土的眷恋是其客家情怀的直观体现。常常出现对故乡、亲人和传统文化的怀念与赞美。这些情感与客家人的恋乡情结不谋而合。客家人历来重视家族观念和乡土情感,无论身处何方,都始终心系故土,这份情感在刀郎的音乐中得到了淋漓尽致的展现。

刀郎曾在资中县南顺城街的河边居住多年,并表示 “山歌响起的地方” 就是此处。童年时,他常常对着沱江河唱歌,还幻想在家门口开演唱会。2024年开启的 “山歌响起的地方” 巡回演唱会,他多次讲述在资中的成长故事,还演唱全新单曲《虞美人・故乡》献给资中。这种对故乡的深厚情感,与客家人安土重迁、眷恋故土的文化传统相契合。

从文化学角度看,故乡是一个人的根脉所在,对于客家人更是如此,无论迁徙到何处,故乡始终是心中的牵挂,这种情感在刀郎作品中化作对资中故乡的深情回望。

从旋律角度来看,刀郎的作品也融入了客家血脉中的音律图谱:客家山歌是客家人的 “诗经”,早期客家曾有“无山不客,无客不山”的经历,客家山歌堪称“百变山妖”,有着独特的艺术魅力,旋律高亢嘹亮、抒情悠扬,歌词注重比兴手法运用。

时光流转,山歌的旋律从远古的余韵中悠悠传来,回荡在九州大地。刀郎山歌寥哉横空出世,他以独特的音乐风格重新演绎山歌的魅力,奇幻的魅力伴着丰富魔幻的曲调,既有传统山歌的韵味又融入了现代音乐元素,山歌的基因在其中不断传承发展,古老的山歌又被注入了新的活力。

从远古余韵到诗经楚辞的浪漫,从汉乐府到南北朝民歌的质朴,从唐诗宋词元曲到明清民歌的烟火气,到刀郎山歌寥哉的创新拓展,山歌的旋律承载着数千年的喜怒哀乐,离合悲欢。始终与中华民族的血脉紧密相连,生生不息。

刀郎的《山歌寥哉》专辑中,多首歌曲在韵律和歌词上暗含客家山歌元素。比如《罗刹海市》,开篇调式就巧妙融合传统山歌元素,让熟悉客家山歌的人能从中捕捉到那份熟悉的韵味,这体现了刀郎对客家山歌这一传统文化瑰宝的传承与创新。《艾里甫与赛乃姆》的复调式编曲暗合客家对歌的应答结构,电子合成器与传统弹拨乐的交织,恰似客家山歌在当代语境下的艺术重生。《手心里的温柔》中绵延的拖腔处理,与闽粤赣交界地带客家山歌的"尾音三折"技法形成跨时空呼应,展现出对传统声腔美学的现代化诠释。

梅州作为客家山歌国家级非遗传承区,"松口山歌调"特有的羽调式旋法,在刀郎《怀念战友》的引子部分可见基因重组。其叔父罗连升(五华采茶戏传承人)的口传记忆,为《弹词话本》中的叙事性唱腔埋下伏笔。梅州的"山歌·采茶戏"体系与资中的"川江号子"传统,在《未来的底片》中熔铸成"电子迷幻+农耕节奏"的复合声景,暗合客家人"处处无家处处家"的生存智慧。

三、刀郎音乐中的客家情怀表达

刀郎音乐中的客家情怀,不仅体现在具体的歌词和旋律上,更体现在他所表达的情感和精神内涵上。

前面已提到刀郎的作品充满了对故乡的深深眷恋。他通过自己的歌声,将客家人的恋乡情结表达得淋漓尽致。无论是《冲动的惩罚》中对过去错误行为的悔恨与自责,还是《西海情歌》中对逝去爱情的追忆与怀念,都让人感受到了他对故乡和亲人的深情厚谊。这种情感不仅是对过去的回顾和反思,更是对未来的期许和向往。

客家人历经多次迁徙,形成了“根在中原,心怀天下”的文化认同。上面己讲过刀郎祖籍梅州五华,其家族在“湖广填四川”的历史中迁居西南,这种迁徙背景在其作品中时有体现。客家民系千年迁徙史沉淀的漂泊意识,在刀郎作品中转化为独特的空间意象群。

《西海情歌》中"雪山""戈壁"的苍茫图景,与客家民谣《过番歌》里的"七洲洋""槟榔屿"形成异质同构的漂泊母题。《喀什噶尔胡杨》中"站着等你三千年"的植物意象,隐喻边疆戍边的坚守,既呼应了丝路文化的坚韧精神,也暗含客家人在迁徙中对故土的守望。《牧羊人》则以苏武牧羊的典故为灵感,借历史人物的气节映射客家人在逆境中保持文化独立性的精神内核。

刀郎的作品也展现了客家人坚韧不拔的精神品质。客家人历来以勤劳、勇敢、坚韧著称,无论面对怎样的困境,他们都能够勇往直前,坚持不懈,始终保持着对生活的热爱和对未来的希望。这种精神在刀郎的歌曲中得到了很好的体现,如《西海情歌》中描述的凄美爱情故事,虽然充满了悲伤和无奈,但歌曲中仍然透露出对生活的坚持和对爱情的执着。

在歌曲《2002年的第一场雪》中,他通过描述一个普通人在艰难困苦中奋斗的故事,展现了人们面对困境时不屈不挠的精神品质。在他的歌曲《爱是你我》中,更是深情而坚定的唱道:

这世界我来了

任凭风暴旋涡

正是你爱的承诺

让我看到了阳光闪烁

爱拥抱着我

我们感觉到她的抚摸

就算生活给我无尽的苦痛折磨

我还是觉得幸福更多

这种精神品质不仅是对客家人乐观向上、坚韧不拔品质的生动写照,更是对所有坚信未来、踔厉奋发之人的赞美和颂扬。

客家人重视民间文化的鲜活表达,刀郎的音乐亦扎根于民间传统。《山歌寥哉》引用冯梦龙《序山歌》,强调“民间性情之响”;《罗刹海市》以聊斋故事为蓝本,借古讽今,批判社会虚伪现象。这种批判性继承了客家文化中“刚正不阿”的品格,与客家山歌中直抒胸臆的传统一脉相承。

四、结语

综上所述,从客家文化的视角看刀郎歌曲的文化底蕴与内涵,我们发现刀郎与生具来的客家情结,音乐作品蕴含着深厚的客家情怀,承载了客家文化的深层基因:对传统的坚守、迁徙的集体记忆、民间的批判精神,以及对多元文化的包容;这种情怀不仅体现在具体的歌词和旋律上,更体现在他所表达的情感和精神内涵上。

刀郎的音乐创作不仅丰富了中国流行音乐的文化内涵,更为我们提供了一个了解和感受客家文化的窗口。

刀郎音乐创作中的兼收并蓄也与客家文化特质相关。客家人在历史迁徙过程中,形成善于兼收并蓄的开放思维。刀郎生于川蜀,成长于多元文化交织环境,他的作品跨越地域界限,融合西北旷野豪情、西南婉转细腻、江南水乡温柔,以及维吾尔族音乐的热烈奔放、蒙古族曲调的悠扬辽阔等元素。但在融合过程中,客家文化始终是他的音乐底色,就像一棵大树,无论枝叶如何向外伸展,根系始终深植于客家文化的土壤。从文化融合角度,刀郎的音乐是多元文化相互交融的典范。

更为可贵的是,刀郎在创作过程中不断尝试将客家文化元素与现代音乐元素相结合,创新出具有时代特色的音乐作品。这种创新不仅丰富了客家文化的表现形式和内容内涵,也为客家文化的传承与发展注入了新的活力和动力。通过刀郎的音乐作品,我们可以看到客家文化在现代社会中的生命力和影响力得到了极大的提升和扩展。我们期待刀郎能够继续以他独特的音乐风格和深刻的情感表达,为我们带来更多的惊喜和感动。

(本文为2025年4月5日中共赣州市赣县区委宣传部、赣县区文广旅局“刀郎音乐文化沙龙”上的交流发言。)

本期图片 “山歌响起的地方·(赣县区)刀郎歌曲演唱赛”现场掠影/摄影 日龙(路开文化)

▼

钟东林,赣州市文联原副主席,发表、出版各类文学作品300余万字。著有长篇小说《弧形地带》、纪实文学《白色恐怖下的毛氏亲戚》、长篇专论 《金融文化概论》、报告文学集 《红土地·热土地》等。百集电视系列片《我是客家人》策划人和总撰稿、中央电视台大型原创文艺晚会《原乡情》《橙乡飞歌》总撰稿,中央电视台70集电视系列片《 长征轶事》、110集电视系列片《中国将帅》特约撰稿,30集电视剧《那时花开》《中国钨》、电影《橙乡天使》策划人。