□文/肖北京

这是一张四人合影照,虽然年代久远了,照片已被岁月浸染,但四人的音容笑貌依然清晰可见。前排右一是我的父亲、右二是我大叔,后排右一是二叔、右二小叔。这是父辈四人的唯一合照。照片是上世纪90年代初某年春节期间,用我的佳能傻瓜相机拍的。

当时的我也不具备什么拍摄知识,也没有考虑背景什么的,更别谈构图艺术了,只是临时搬来一长凳,按兄弟长次或坐或站,镜头对准按下快门,简单成就了这张照片。好巧的是兄弟四人不约而同都穿了中山装,干净利落,也有整齐划一的美感。特别是他们的表情或露齿微笑,或抿嘴严肃,真实地体现了兄弟不同的性格。

几十年过去了,父辈兄弟四人,有三兄弟早已作古。再次凝视这张照片,关于兄弟四人的往事,一一映于眼前

长兄如磐

照片前排右一坐着的我的父亲,四兄弟中的老大。爷爷奶奶先后生育了十胎,前三胎都夭折了,曾一度悲观叹气,认为没有子女命。直到三十岁后才有了大姑,接着是二姑。爷爷给二姑取名招娣,希望能有子嗣。二姑的名字取得好,才有了我父亲。爷爷自然视如珍宝,呵护备至。

我的父亲健康成长着,小学、初中顺利毕业,没去读高中,考入了当时的南昌铁道学院。十几岁的他,就这样远离父母兄弟,来到几百公里远的省府所在地就读。不曾想,读了一年多,学校就不知何由给解散了,父亲就这样又回到农村。直到上世纪80年代后期,在讲究文凭的时代,他们这批学生才给补发了一个中专文凭。

父亲回到农村,当时叔叔们最大的也才十几岁,还算不上劳动力。为了补充劳动力,爷爷张罗着替父亲寻一媳妇,但是又没有钱,只能想到换亲,就这样,我的母亲来到了我们家里,大姑嫁给了母亲的哥哥。

父亲成家了,就要像爷爷一样担起家庭的责任,田间所有劳作诸如犁田、耙地、插秧、施肥,样样拿得起。不久被推为生产队长,由于工作出色,后又被抽调去参加四清运动和社教运动,从此投身于社会工作,吃上了公家饭。

自此我就很少见到父亲了,他常常是隔个半月或一个整月回趟家,这是我最欢喜的时候,尽管在我记忆中父亲并没有给我买过什么玩具或糖果。父亲工资并不高,作为长子,他尽可能地节约,挤出钱贴补家用,把钱用在刀刃上,协助爷爷维持一家人的生计。而作为他的妻子——我的母亲,却常常抱怨并没有得到父亲特殊的关照,平常的吃穿用都纳入在爷爷的统一安排下。

我的父亲就是这样,处事公正无私,不管是公家的工作,还是在小家生活上,都是如此。记得在我六七岁时,上世纪60年代末至70年代初,家里还没有完全从三年困难时期缓过来,仍是缺衣少食。爷爷就叫父亲想方设法买来番薯渣供全家充饥,父亲微薄的工资化作一袋袋番薯渣,靠着这一袋袋番薯渣,我们全家度过了饥荒。

上世纪七十年代初,父亲调任梓山公社担任公安特派员,负责整个公社的治安保卫工作,同时兼任驻村工作,可想而知其工作量有多繁重。虽说那时的治安较好,民不闭户,但特殊的政治气氛也常常令人不敢有丝毫松懈,时不时哪里会冒出一个所谓反动分子出来,或者是投机倒把分子,偷盗现象也时有发生。

在处理偷盗刑事这类案子时,父亲也曾冒着生命危险,与负隅反抗的犯罪嫌疑人搏斗过。父亲亲口给我说过两件事。

有一年,公社粮管站连续失窃几次,县公安局把此案列为重点侦办案子。县局派侦查员协助办理此案,经过研判,认为是一盗窃惯犯所为,已临近春节,嫌犯一定会回家过年。于是在嫌犯所在村子布控,经过多日蹲守,终于擒获犯罪嫌疑人。

押解回公社途中,路经一变压器旁,几千伏的高压设备嗡嗡作响,被绑缚的嫌疑人突然发力,像一头困兽般用肩膀撞向父亲。父亲猝不及防,身子倒向变压器,他情急之下抓住了路旁一树桩,用力一扯,跃身抱住嫌犯,双双滚落下路基,这才幸免于难。

而最为惊心动魄的,是父亲说到的另一件事。有一回,父亲接到举报:在圩上发现公安局通缉的逃犯。公社大院所在地一般都在圩镇旁,我父亲住的房间就紧靠圩口。接到举报,父亲立马揣上手铐,拿上配枪——一把驳壳枪。

这把驳壳枪我见过,像一个猪肘子,用一块红布包裹着,枪柄上的耳眼还系着红绸穗子,枪套颜色是暗黄色,与枪柄颜色一致。平时都是锁在办公桌的抽屉里,有时晚上睡觉也见过他放在枕头底下,不知是否担心有什么紧急情况。

父亲来到圩上,恰逢圩日,熙熙攘攘,热闹喧嚣。父亲闪避着人群,右手按着衣服里斜挎着的驳壳枪,脑海中通缉犯的模样反复跳出:黑瘦,中等个子,刀疤脸。他仔细搜寻着,走过了一家又一家店铺,走到供销社门口时,见一堆人围着卖布柜台正在争抢着,原来供销社在削价处理一匹布。人堆里有个斜戴着斗笠的男子搂着几尺布,嚷嚷着叫售货员结账,他的斗笠遮住了右边半边脸,父亲见此人个子中等,皮肤黝黑,顿时警觉起来。

父亲挤到戴斗笠男子旁,也向售货员嚷嚷着,假意不经意间掀翻了男子头上的斗笠,“刀疤脸!”没错,就是他。男子慌忙抓起斗笠,也不顾那几尺布了,匆匆往外挤。父亲见店里人多,抓捕不便,也跟随着刀疤脸挤出。

刀疤脸径直往圩口走去,父亲一刻也不离地跟着。刀疤脸见父亲紧紧跟随,知道被盯上了,加快了脚步,父亲也急着往前。眼看要追上了,刀疤脸突然转身抱住了我父亲。刀疤脸的手触到我父亲腰上的驳壳枪,下意识地就要抢夺。父亲猛地挣脱刀疤脸的搂抱,借助转身的力量,迅速拔出枪,直指天空,“啪!”

一声震耳欲聋的枪响划过圩镇,刀疤脸被这枪声吓得浑身一颤,双腿不由自主地发软,赶圩的群众围拢上来,刀疤脸无处可逃,父亲掏出手铐铐住了刀疤脸,抓捕行动结束。

父亲讲起这些,语言平静,轻描淡写,似乎都是寻常事,我却听得出了冷汗。类似的故事应该有很多,只是在父亲眼中,这些都不过是他的本职工作。我多年跟随在父亲身边读书,也始终没有觉得我的父亲是个英雄,他干着公安特派员的工作,却没有那套令人羡慕的公安制服,我总是想象着,我高大的父亲如果穿起那套公安制服,一定是威武霸气的,一定能让人敬佩仰慕。

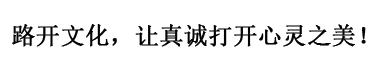

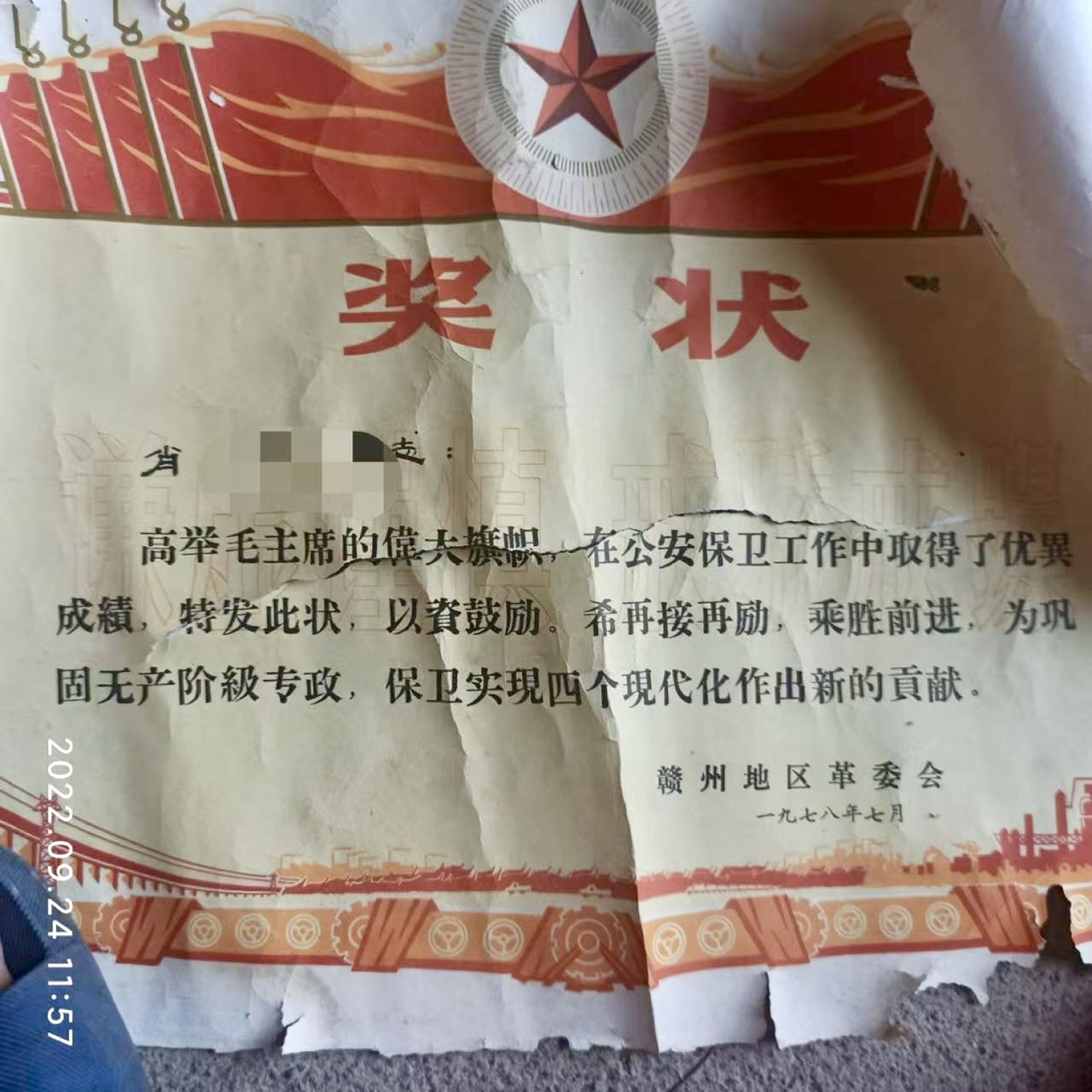

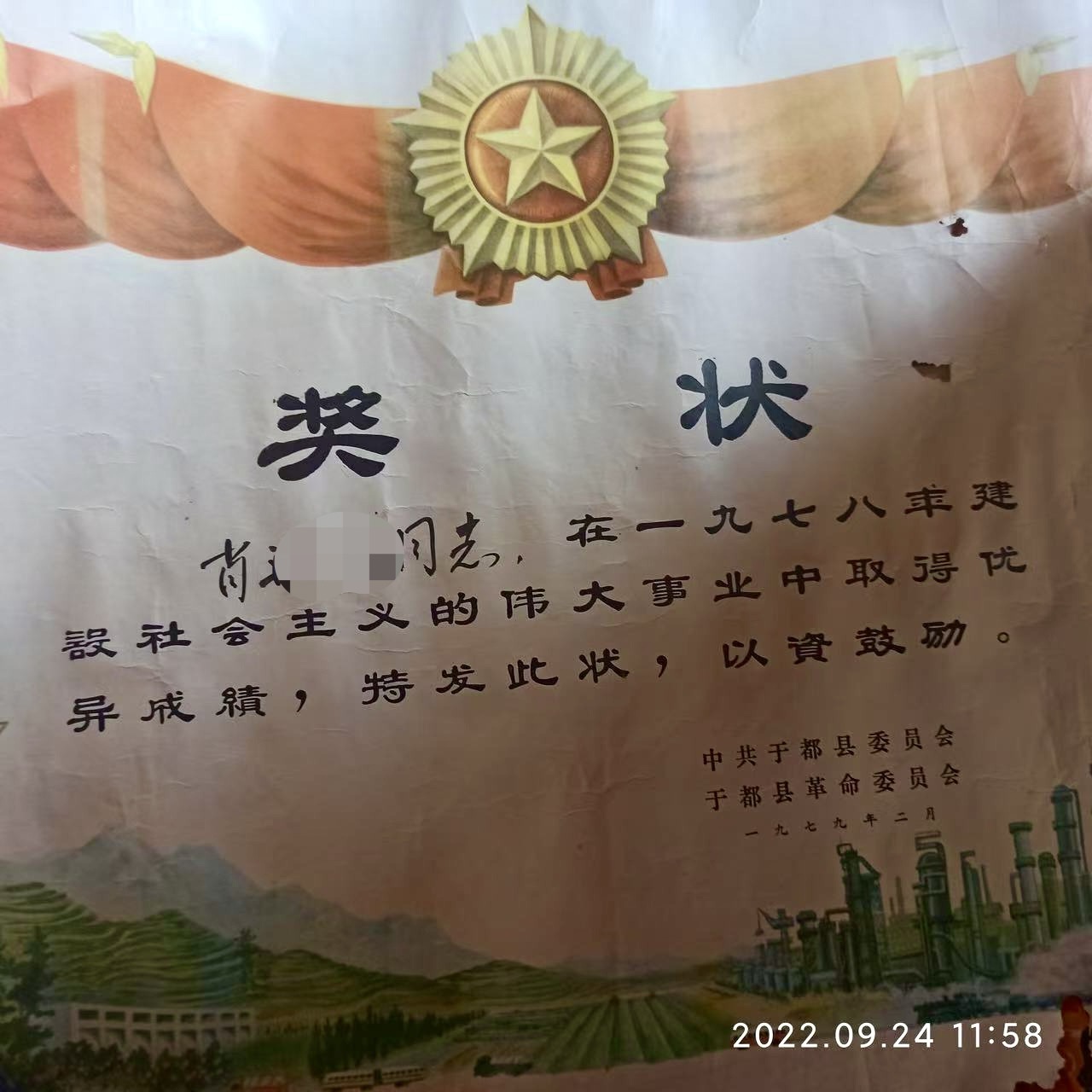

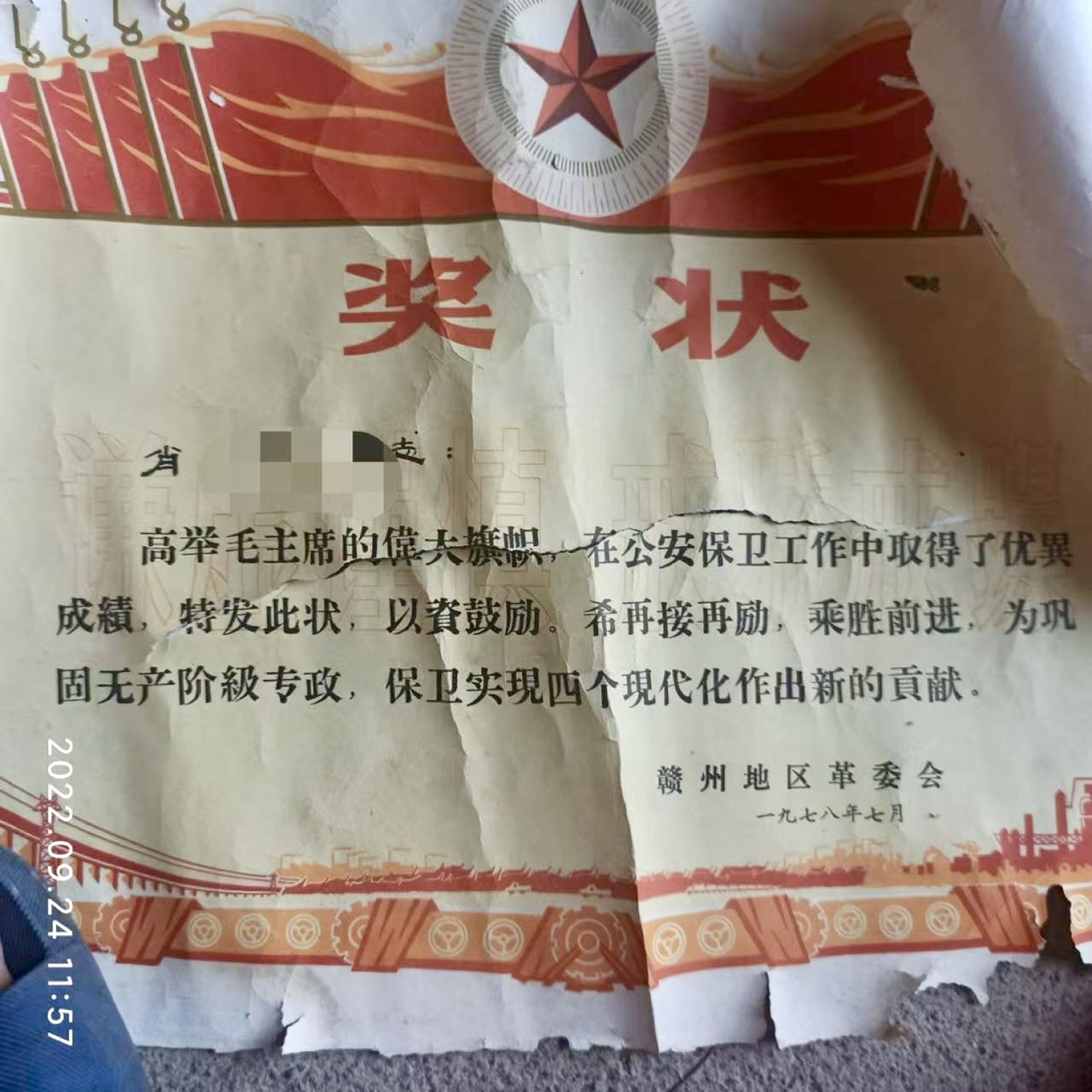

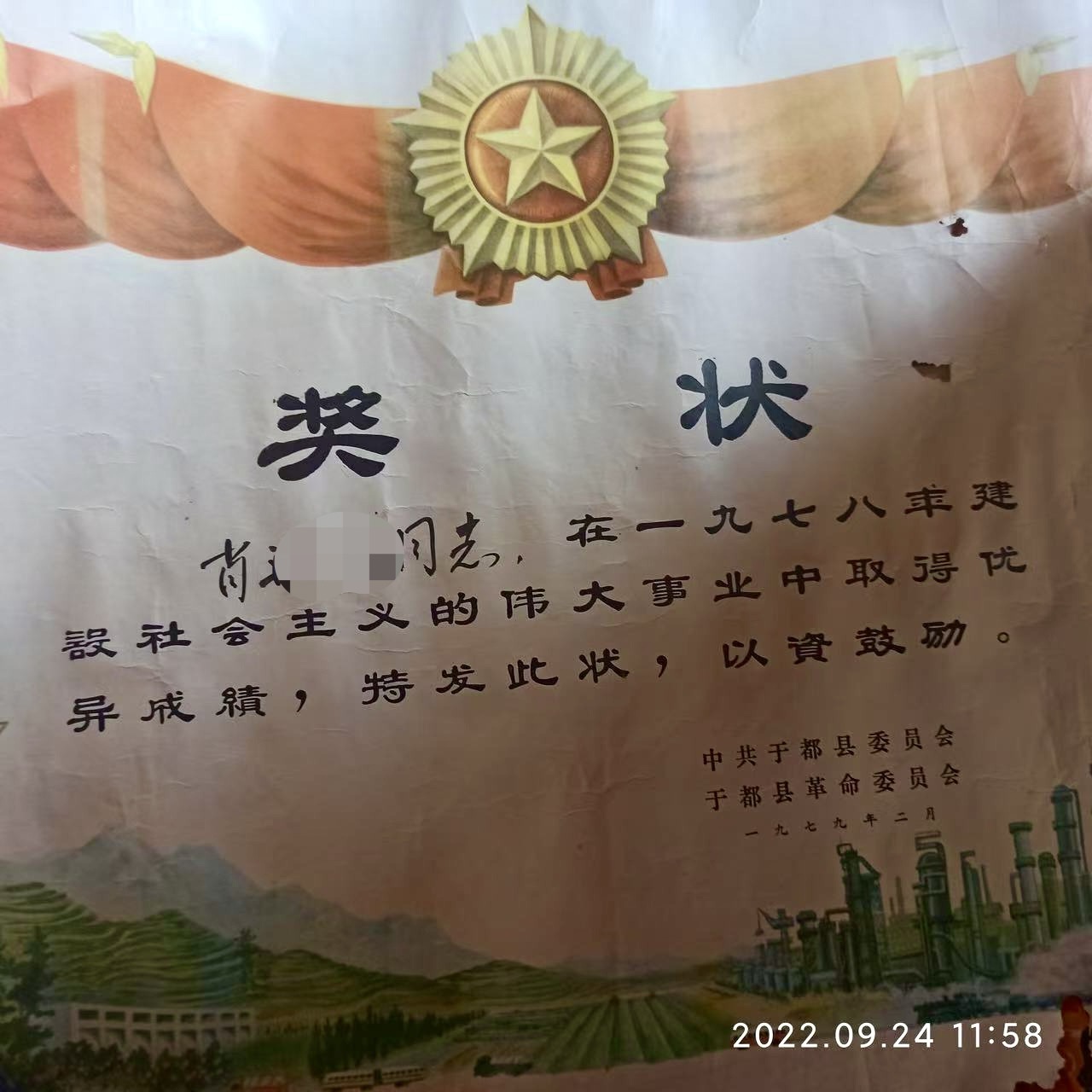

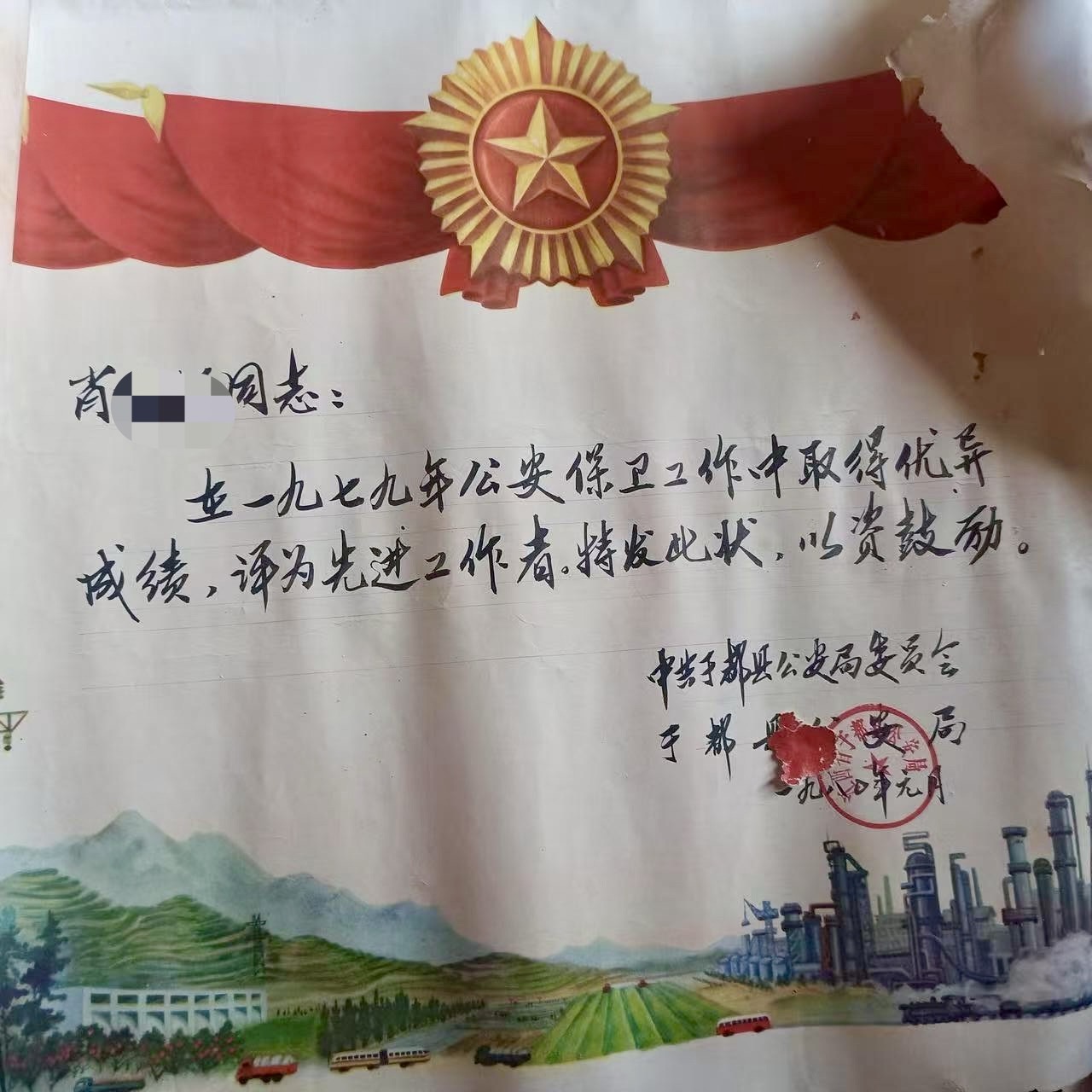

现在回想起这些看似平淡无奇的故事,才真正明白:普通的事也有英雄的元素,普通的人也蕴含英雄的气概。在普通的岗位上维护着社会的和谐与安宁,也不愧是英雄。他所获得的地县各级先进工作者荣誉就是最好的证明。

(本文为作者长篇纪实散文《我的父辈》连载内容。未完待续。)

供图 肖北京(路开文化)

这是一张四人合影照,虽然年代久远了,照片已被岁月浸染,但四人的音容笑貌依然清晰可见。前排右一是我的父亲、右二是我大叔,后排右一是二叔、右二小叔。这是父辈四人的唯一合照。照片是上世纪90年代初某年春节期间,用我的佳能傻瓜相机拍的。

当时的我也不具备什么拍摄知识,也没有考虑背景什么的,更别谈构图艺术了,只是临时搬来一长凳,按兄弟长次或坐或站,镜头对准按下快门,简单成就了这张照片。好巧的是兄弟四人不约而同都穿了中山装,干净利落,也有整齐划一的美感。特别是他们的表情或露齿微笑,或抿嘴严肃,真实地体现了兄弟不同的性格。

几十年过去了,父辈兄弟四人,有三兄弟早已作古。再次凝视这张照片,关于兄弟四人的往事,一一映于眼前

长兄如磐

照片前排右一坐着的我的父亲,四兄弟中的老大。爷爷奶奶先后生育了十胎,前三胎都夭折了,曾一度悲观叹气,认为没有子女命。直到三十岁后才有了大姑,接着是二姑。爷爷给二姑取名招娣,希望能有子嗣。二姑的名字取得好,才有了我父亲。爷爷自然视如珍宝,呵护备至。

我的父亲健康成长着,小学、初中顺利毕业,没去读高中,考入了当时的南昌铁道学院。十几岁的他,就这样远离父母兄弟,来到几百公里远的省府所在地就读。不曾想,读了一年多,学校就不知何由给解散了,父亲就这样又回到农村。直到上世纪80年代后期,在讲究文凭的时代,他们这批学生才给补发了一个中专文凭。

父亲回到农村,当时叔叔们最大的也才十几岁,还算不上劳动力。为了补充劳动力,爷爷张罗着替父亲寻一媳妇,但是又没有钱,只能想到换亲,就这样,我的母亲来到了我们家里,大姑嫁给了母亲的哥哥。

父亲成家了,就要像爷爷一样担起家庭的责任,田间所有劳作诸如犁田、耙地、插秧、施肥,样样拿得起。不久被推为生产队长,由于工作出色,后又被抽调去参加四清运动和社教运动,从此投身于社会工作,吃上了公家饭。

自此我就很少见到父亲了,他常常是隔个半月或一个整月回趟家,这是我最欢喜的时候,尽管在我记忆中父亲并没有给我买过什么玩具或糖果。父亲工资并不高,作为长子,他尽可能地节约,挤出钱贴补家用,把钱用在刀刃上,协助爷爷维持一家人的生计。而作为他的妻子——我的母亲,却常常抱怨并没有得到父亲特殊的关照,平常的吃穿用都纳入在爷爷的统一安排下。

我的父亲就是这样,处事公正无私,不管是公家的工作,还是在小家生活上,都是如此。记得在我六七岁时,上世纪60年代末至70年代初,家里还没有完全从三年困难时期缓过来,仍是缺衣少食。爷爷就叫父亲想方设法买来番薯渣供全家充饥,父亲微薄的工资化作一袋袋番薯渣,靠着这一袋袋番薯渣,我们全家度过了饥荒。

上世纪七十年代初,父亲调任梓山公社担任公安特派员,负责整个公社的治安保卫工作,同时兼任驻村工作,可想而知其工作量有多繁重。虽说那时的治安较好,民不闭户,但特殊的政治气氛也常常令人不敢有丝毫松懈,时不时哪里会冒出一个所谓反动分子出来,或者是投机倒把分子,偷盗现象也时有发生。

在处理偷盗刑事这类案子时,父亲也曾冒着生命危险,与负隅反抗的犯罪嫌疑人搏斗过。父亲亲口给我说过两件事。

有一年,公社粮管站连续失窃几次,县公安局把此案列为重点侦办案子。县局派侦查员协助办理此案,经过研判,认为是一盗窃惯犯所为,已临近春节,嫌犯一定会回家过年。于是在嫌犯所在村子布控,经过多日蹲守,终于擒获犯罪嫌疑人。

押解回公社途中,路经一变压器旁,几千伏的高压设备嗡嗡作响,被绑缚的嫌疑人突然发力,像一头困兽般用肩膀撞向父亲。父亲猝不及防,身子倒向变压器,他情急之下抓住了路旁一树桩,用力一扯,跃身抱住嫌犯,双双滚落下路基,这才幸免于难。

而最为惊心动魄的,是父亲说到的另一件事。有一回,父亲接到举报:在圩上发现公安局通缉的逃犯。公社大院所在地一般都在圩镇旁,我父亲住的房间就紧靠圩口。接到举报,父亲立马揣上手铐,拿上配枪——一把驳壳枪。

这把驳壳枪我见过,像一个猪肘子,用一块红布包裹着,枪柄上的耳眼还系着红绸穗子,枪套颜色是暗黄色,与枪柄颜色一致。平时都是锁在办公桌的抽屉里,有时晚上睡觉也见过他放在枕头底下,不知是否担心有什么紧急情况。

父亲来到圩上,恰逢圩日,熙熙攘攘,热闹喧嚣。父亲闪避着人群,右手按着衣服里斜挎着的驳壳枪,脑海中通缉犯的模样反复跳出:黑瘦,中等个子,刀疤脸。他仔细搜寻着,走过了一家又一家店铺,走到供销社门口时,见一堆人围着卖布柜台正在争抢着,原来供销社在削价处理一匹布。人堆里有个斜戴着斗笠的男子搂着几尺布,嚷嚷着叫售货员结账,他的斗笠遮住了右边半边脸,父亲见此人个子中等,皮肤黝黑,顿时警觉起来。

父亲挤到戴斗笠男子旁,也向售货员嚷嚷着,假意不经意间掀翻了男子头上的斗笠,“刀疤脸!”没错,就是他。男子慌忙抓起斗笠,也不顾那几尺布了,匆匆往外挤。父亲见店里人多,抓捕不便,也跟随着刀疤脸挤出。

刀疤脸径直往圩口走去,父亲一刻也不离地跟着。刀疤脸见父亲紧紧跟随,知道被盯上了,加快了脚步,父亲也急着往前。眼看要追上了,刀疤脸突然转身抱住了我父亲。刀疤脸的手触到我父亲腰上的驳壳枪,下意识地就要抢夺。父亲猛地挣脱刀疤脸的搂抱,借助转身的力量,迅速拔出枪,直指天空,“啪!”

一声震耳欲聋的枪响划过圩镇,刀疤脸被这枪声吓得浑身一颤,双腿不由自主地发软,赶圩的群众围拢上来,刀疤脸无处可逃,父亲掏出手铐铐住了刀疤脸,抓捕行动结束。

父亲讲起这些,语言平静,轻描淡写,似乎都是寻常事,我却听得出了冷汗。类似的故事应该有很多,只是在父亲眼中,这些都不过是他的本职工作。我多年跟随在父亲身边读书,也始终没有觉得我的父亲是个英雄,他干着公安特派员的工作,却没有那套令人羡慕的公安制服,我总是想象着,我高大的父亲如果穿起那套公安制服,一定是威武霸气的,一定能让人敬佩仰慕。

现在回想起这些看似平淡无奇的故事,才真正明白:普通的事也有英雄的元素,普通的人也蕴含英雄的气概。在普通的岗位上维护着社会的和谐与安宁,也不愧是英雄。他所获得的地县各级先进工作者荣誉就是最好的证明。

(本文为作者长篇纪实散文《我的父辈》连载内容。未完待续。)

供图 肖北京(路开文化)

▼

肖北京,1983年毕业于原江西赣南师范专科学校(现江西赣南师范大学)中文专业,中学高级教师。现居江西于都。